11月12日,当中国民航飞机降落南京禄口国际机场时,中国公安机关通缉的跨境赌博“十大逃犯”之一、缅甸妙瓦底“亚太新城”诈骗赌博犯罪集团主犯谢志江被成功从泰国引渡回国。这是中泰执法司法合作的又一重要成果,彰显了双方打击电信诈骗和网络赌博犯罪的坚定决心和明确立场。据透露,沙西2013年在海外成立亚太国际控股集团,2017年9月在缅甸苗瓦迪建设“亚太新城”园区。随后他以公园为掩护,依靠自己的网络赌博平台来吸引华人赌博。还向诈骗、赌博犯罪集团出租房产,为实施诈骗、赌博提供庇护所严重侵犯中国人民财产安全和合法权益。公安部对此高度重视,已将此事件列为公安部督办案件总体指导指导对象,责成江苏省公安厅彻查。江苏省公安厅抽调精干警力,成立专案组,全面收集证据,彻查事件。查处,以谢志江为首的犯罪团伙开设了“红树林”、“易游国际”、“泥浦棋牌”等200多个网络赌博平台,参与人数达33万人,在全国范围内参与网络赌博,涉案金额超过27亿元。与此同时,犯罪集团在中国设立众多公司,招募人员进行非法活动。与境内外非法支付、地下钱庄等犯罪组织勾结,参与网络赌博犯罪。此外,“亚太新城”29个电子诈骗园区共248个电子诈骗团伙疯狂地对民众实施电子诈骗犯罪,造成极其巨大的损失和极其恶劣的社会后果。专案组在掌握相关犯罪事实和证据的基础上,按照公安部部署,在全国17个省份开展集中封网行动,成功捣毁了乌鲁罗境内犯罪集团的赌博网络。考虑到本次事件的主犯谢志江藏匿在国外,公安机关向国际刑警组织建议将其列入全球搜查红色警戒。 2022年8月,泰国警方在曼谷逮捕了Shashie。随后,中泰两国根据双边引渡条约开展相关工作,最终成功将其引渡回国。公安部有关负责人表示,今年以来,中缅泰三国执法机构持续联合打击苗瓦底等缅甸地区跨境犯罪活动,取得良好成效。公安机关将始终保持打击电子诈骗和网络赌博犯罪的坚定立场,继续深化国际合作和执法,持续推进专项镇压措施,坚决保护人民群众生命财产安全。 (新华社)

七国集团外长在加拿大举行会议讨论全球安全问题

通讯 |年轻人是最后架起桥梁和友谊的人:“Z世代”为中国与中亚合作注入新动力

新华社阿拉木图11月6日电青年架起桥梁,友谊长存:“Z世代”为中国与中亚合作注入新动力——新华社记者 郑宇 江友林 李敖 在这股发展浪潮中,中亚地区涌现出一批充满活力和希望的“Z世代”青年。他们活跃在各个领域,用青春的热情架起友谊的桥梁,用专业的技能加强务实合作,为中国—中亚合作增添青春动力。纳迪拉·祖玛贝科娃目前在哈萨克斯坦“霍尔果斯东门”陆港担任哈萨克语翻译。出生于哈萨克斯坦扎尔肯特的这位“95后”女孩与中国的缘分可以追溯到她的大学时代。在中国留学交流期间,我参观了许多城市,每个地区的历史、文化、独特的风土人情都给我留下了深刻的印象。 “我喜欢中国版非常好,我非常喜欢我的工作。未来,我希望有更多机会了解中国,为促进哈中友谊做出更多贡献。”祖马佩科娃说。祖玛佩科娃已在无水港工作一年,她亲自参与并见证了无水港为促进中哈友谊、加强两国物流运输做出的贡献。无水港是中亚最大的无水港,转运能力从2008年的2万标箱提升到了2017年的2万标箱。 2015年增至2024年32.4万标箱,成为中欧跨境运输的重要转运基地。“最令我难忘的活动是庆祝无水港成立十周年,也是第十条铁路线正式开通的日子。”当天,货运列车在有关代表的见证下缓缓驶入无水港。来自哈萨克斯坦和中国的当地人。 “现场气氛热烈,让人感受到两国深厚的友谊和牢不可破的伙伴关系。”朱马别科娃说。贾姆希德·法伊兹耶夫2001年出生于乌兹别克斯坦首都塔什干,是中国宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)的本土品牌专员。每天我都忙于奔波于各种活动、管理公司社交媒体账号、发布公司视频和照片。法伊兹耶夫从2016年开始学习汉语,曾在乌克兰和中国留学。我们认为,国家间关系的发展离不开各方面的交流与合作,所以毕业后选择在宇通客车工作,法伊兹耶夫通过工作深深感受到了中国企业对乌兹别克斯坦经济发展的贡献。人民报乌兹别克斯坦,这是我亲身经历和亲眼所见的。 “我相信乌兹别克斯坦与中国的友好合作关系会不断加深。”来自土库曼斯坦的年轻人阿尔斯兰·库班克勒切夫在北京学习汉语,目前在中车资阳机车有限公司担任土库曼语翻译。刚参加工作时,他记得自己在解决机车问题时只能做简单的翻译,因为自己对机车了解不多,心里有些不爽。他鼓励我说:“机车非常复杂且困难。只要肯花时间,一定能掌握。”这句话给了我很大的信心,激励我更加努力地学习相关知识。”展望未来,库尔班克勒切夫希望成为中国企业与土库曼斯坦客户沟通的桥梁。“愿土中友谊像火车头一样“零后一代”穆斯林·卡尤莫夫也积极投身于中国与中亚国家合作的翻译工作第一线。这位来自塔吉克斯坦的年轻人于今年6月加入中泰(丹加拉)新丝路纺织工业有限公司。对他来说,翻译不仅仅是一份工作,更是一种价值观。“通过我的努力,中国与中亚国家之间的沟通“塔吉克斯坦变得更加顺利,我有成就感。”工作在中亚汉语教育最前沿的吉尔吉斯女孩艾格丽姆·努尔兰克则,目前在国立大学孔子学院担任实习教师。在吉奥什的网络平台上开设了汉语教学课程。“我总是告诉我的学生,一旦掌握了汉语,世界的大门就会为他们更加敞开。”努尔兰克则说,pes将继续致力于汉语教育领域,将中国历史文化传播给更多人。这些年轻的身影将出现在教室、车间、自行车旁……他们的勤奋精神和专业态度将为中国与中亚合作架起一座桥梁,他们的故事将交织在一起,为中国与中亚繁荣发展的美好画卷增添亮丽色彩。 (或更多)

我的铁路风景|父亲的铁路和我的青春之旅

记者手记:等待来自南极的新故事

铿锵有力的口号随着海浪声响起,有人默默擦着眼角的泪水。

11月1日,“雪龙”号和“雪龙二号”出航仪式在中国极地考察国家基地码头举行。新华社记者 方喆 供图

这些泪水里包含着焦虑和自豪。

11月1日上午,在中国极地考察上海国家基地码头,天空中响起雄伟的汽笛声,雪龙号和雪龙二号向南极古老冰盖起航。

船上,中国第42次南极科考队员身着红色制服外套,挥舞着红色五星旗和南极科考旗。在穆勒,人们挥舞着手臂,看着自己的亲人,向这艘船告别。

“我非常自豪我的儿子能够为极地探险贡献力量。”专程从湖北省赶来观摩儿子徐银辉科考的王先生说。

徐英辉是东南大学自动化系控制科学与工程专业的博士生,也是东南大学此次任务唯一派出的团队成员。

“我的工作涉及极地空间三维测量、无人机试飞、风能、太阳能储能创新实验等。”徐银辉坦言,“我很期待,但同时也感到负担很重。”

11月1日,中国第42次南极科考队员在雪龙号上告别家人、朋友和同事。新华社记者顾天成 供图

与很多队员暑假回国不同,第42次南极科考秦岭基地医护人员将在秦岭基地与基地队员一起过冬。

“极地的冬夜将非常具有挑战性他补充说,此行携带了便携式生命体征监测仪等设备,以确保队员的身心健康,并在南极极端环境下收集医疗数据,以供未来研究使用。

这艘船上的张立新是20世纪90年代出生的中国铁道建设工程部人员。今年将是他第五次参加南极洲探险。他的父亲多次参与南极科考站的建设。

“小时候,我总是盼望着看到父亲在南极拍摄的照片。”张立新回忆道,记得父亲从来没有说过他的工作有多么艰难。他成为了团队的一员,并在冰冻的水面上行走来运输物资。我第一次理解了父母在这片冰面上所做的努力。

11月1日,中国第42次南极科考队员齐心协力运输直升机到船上的仓库。新华社记者 顾天成 供图

发令哨声响起,意味着再见。有些父母年纪大了,或者孩子还小,但他们选择暂时放弃家庭的温暖,去追求科学和梦想的曙光。

“我妻子连续三年参加南极考察,每年回来,女儿都长大了很多。”王亚安的丈夫黄艳是南极科考队员,负责为航班提供保障。她不想放弃,但她始终是“他的巨大支持”。

“有了这么多的支持,我们有信心能够圆满完成各项检查任务。”党办审计组组长陈浩说。

每一次旅程都是为了拓展人类感知的极限。每次分手,让我们成为最好的朋友。

两艘巨轮渐行渐远,南极洲的历史翻开了新的篇章。 (记者 徐鹏航 顾天成)

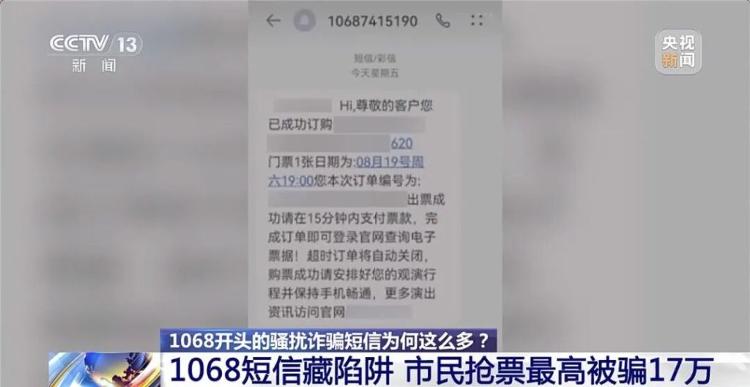

普通号码“1068”为何成为诈骗者的工具?